— Как надоела эта пшенная каша! – сказал дядя Петя, тоскливо оглядывая стол. На столе, кроме каши, чая и хлеба, ничего не было.

Тетя Рива промолчала.

— Он прав, — подумала она, — но что делать, если из всех круп осталось только нелюбимое пшено. Да и только потому осталось, что нелюбимое!

Поев, Петя засобирался на работу. Работу? Каторгу! После того, как они подали заявления на выезд, с обувной фабрики его уволили. И никуда не брали. Один Марик расщедрился, взял подсобником к себе на пункт приема бутылок и металлолома. Работа тяжелая, а зарплата по-черному. Пятьдесят рублей в месяц! И на это надо как-то жить вдвоем. Тетя Рива, конечно, что-то продает по мелочи. Нужда. А некоторые пользуются. Вчера мадам Берсон выторговала новые, ни разу не ношенные туфли- лодочки за пять рублей. Заплатили за свет, за квартиру, картошку купили… Полтора кило.

Картошка… И это все на обед… А Петя так тяжело работает. Не молод уже: пятьдесят шесть лет. А приходится таскать тяжести. А где, при такой еде, взять силы? Есть, конечно, сбережения. Но их трогать нельзя. Дай Бог, разрешат выезд, за столько платить придется. За лишение гражданства, за образование… А если не хватит?

Петя вышел. Рива подошла к окну, проводить его взглядом. Она теперь редко выходила во двор. Стыдилась?

— Дожили! – горько думала Рива. – Захотели уехать к сыну, невестке и внуку и стали, как прокаженные. Тетя Аня не здоровается совсем, а мадам Берсон еще и предательницей родины обзывает. Она, Рива, за эту родину воевала, ранена была. И теперь, вот, предательница. А Петя, трижды на войне раненый – теперь предатель.

Двор, родной двор, тяжело ворочался в ее душе.

— Неужели все?

Стук в дверь был негромок. Робок даже. Рива открыла. Сема Накойхер поспешно, как-то боком, слегка оттеснив ее, пробрался в квартиру.

— Где Петя? – спросил он, переминаясь с ноги на ногу.

— Работает…

— Ах, да… Ты, это, Рива, не обижайся… Но вот… — он положил на стол сверток и быстро выскочил из квартиры.

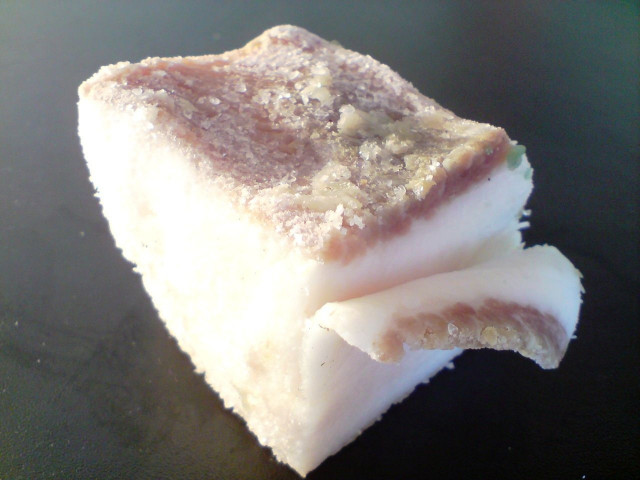

Рива развернула сверток. Там был кусок сала. Большой кусок. И сало хорошее – белое-белое, толщиной с ее, Ривину, ладонь.

— Чего это он? – мелькнула мысль и убежала, стыдясь. Ясно чего. Жалеет их. — Посолить сало, присыпать слегка перцем, завернуть в тряпочку… Вот и будут Пете завтраки по утрам…

Странно, но благодарность, поднявшаяся в душе, как-то растворилась в радости!

– Вот и не все! – ликовала она. – Пусть даже один Сема, но все равно не все!

И снова раздался стук в дверь. Это пришла тетя Маруся.

— Я тут на Привозе была, — затараторила она, — а там зелень дешевая-дешевая. Я и на твою долю взяла.

Маруся положила пакет на стол и… да-да, убежала.

В пакете было с кило морковок, корни петрушки, сельдерея, укроп, редиска и огурцы.

Риве бы радоваться, а ей стыдно.

— Плохое на людей подумала…

И снова стук. Скрепя сапогами в дом вошел участковый, шуганув на площадке стукача Межбижера, притаившегося под дверью.

— Пшел вон, сволочь!

Рива тревожно смотрела на участкового. Власть! Что от нее ждать хорошее?

Оказалось, есть что! Гениталенко вынул из кобуры полкольца любимой краковской колбасы.

— На, Пете на ужин. И тебе… А там посмотрим… — пробормотал он и вышел.

А стук в дверь не прекращался. На этот раз пришел Герцен. Он принес две пачки чая и редкость редкую – баку растворимого кофе!

И даже тетя Сима – тетя Сима! – сунула Риве, прямо в дверях пачку сахара и банку варенья.

Давно, наверное, уже месяц у Ривы не было столько продуктов.

Рива вдруг вспомнила, как еще до войны они собирались за обедом всей семьей. Еще там, на Новорыбной…

На столе стоял казан с едой, у всех были ложки. Еда была практически одной и той же. Но так вкусно! Так вкусно! Кулеш! Вот как их еда называлась! Да-да, точно!

Родители, дед, бабушка, внучатая бабушка погибли в гетто через три года. А она, Рива, в восемнадцать лет закончила курсы медсестер и попала на фронт. Сколько раз, когда удавалось поспать, снились ей близкие и еда, которую ели вместе.

Кулеш! Вот, что сварит она Пете на обед!

Рива отрезала от, было, засоленного бруска кусок граммов в сто пятьдесят, счистила соль и порезала сало на кубики. Потом разогрела сковороду и бросила туда сало выжариваться. Потом почистила и пошинковала парочку луковиц и стала мыть пшено. Раз, другой, пятый… Все, можно было варить промытое пшено. Но прежде надо опустить в кипящую воду «букетик»: очищенные корешки петрушки и совсем небольшой сельдерея. И морковку с ними. Ненадолго. Минут на пять. А потом вынуть.

Сало еще не выжарилось и Рива, пока, стала чистить и резать в соломку картошку.

Рива помнила, как ногу, когда она бежала в блиндаж, пронзила боль. Осколок, госпиталь, хромота, демобилизация. Рива до сих пор благословляет этот осколок. Ведь в госпитале она встретила Петю.

Сало выжарилось. Рива сняла шкварки и бросила в сковородку лук.

После Петиной выписки они решили, что она будет ждать его в Одессе. Ведь не сомневались, что Одессу освободят. Петя и не уговаривал ехать к нему в Сибирь. Знал, что бесполезно. Но до освобождения Одессы было еще полтора года. Их она провела в госпитале. Вольнонаемной. И сына Пете родила. Игоря…

Пшено покипело в подсоленной воде минут двадцать. Теперь картошку туда. А лук уже золотистый такой… Можно и его, и шкварки в кастрюлю с пшеном. Запах… Рива хотела, как прежде, открыть окно, чтоб все, все знали… Но зачем, зачем ей эти все? А своих она тихонечко пригласит на кулеш. Хоть как-то угостит.

Рива отрезала от полукольца Краковской половину, сняла пленку и мелко-мелко порезала колбасу. В кастрюлю ее! Потом настал черед зелени. Все!

Гости начали сходиться, когда стемнело. Ну, наверное, чтоб незаметно. Хотя… Первым пришел Герцен. И – о чудо! – в пиджаке и галстуке. Потом… Вот уж кого Рива совсем не ожидала – дядя Ваня из подъезда. Стесняясь, он протянул Риве бутылку с чем-то прозрачным. Самогон! А ведь продукт, изготовленный дядей Ваней считался лучшим в городе. Пришла тетя Маруся с пирожками, тетя Сима. Потом Накойхеры Сема и Нюся…

— Наверное, не придет! – подумала об участковом Рива. – Власть, все-таки.

Не решится.

Но и участковый пришел. В штатском. И жену Дусю привел…

И сели они за стол. И налили полные рюмки. И выпили. Молча…

А в остальном все было, как раньше… Хорошо было...

Автор: Aлександр Бирштейн